「よし、独学でコンクリート技士を目指すぞ!」

前回の記事を読んで、そう決意を固めてくださったあなた。その熱い想いを、まずは具体的な「行動」へと繋げることが何よりも重要です。

しかし、意気揚々と本屋へ向かったものの、ずらりと並んだ参考書の山を前にして、「一体、どれを選べばいいんだ…?」と立ち尽くしてしまった経験はありませんか?

あるいは、「毎日3時間勉強するぞ!」と高い目標を立てたはいいものの、3日後には計画倒れに…なんていう苦い記憶が蘇る方もいるかもしれません。

独学における最大の敵は、モチベーションの低下による「挫折」です。 そして、その挫折のほとんどは、この「最初の一歩」の踏み外しによって引き起こされます。

こんにちは。完全独学でコンクリート技士に一発合格した私がお送りする連載ブログ、第2回は「独学を始めるための、絶対に外せない最初の一歩」をテーマに、あなたの独学スタートダッシュを全力でサポートします。

この記事を読み終える頃には、あなたは自分に最適な「武器(教材)」と「羅針盤(学習計画)」を手に入れ、もう二度と勉強のやり方で迷うことはなくなるでしょう。

1. 武器を選べ!失敗しない参考書・過去問題集の選び方

独学とは、いわばたった一人で航海に出るようなもの。その成否は、出発前に選ぶ「船」と「海図」の性能に大きく左右されます。独学者にとって、参考書は船であり、過去問は海図です。

ここでは、数ある教材の中から、あなたの航海を成功に導く「最高の武器」を見つけ出すための3つの原則をお伝えします。

原則1:「最新版」こそが正義

これは絶対に外せない鉄則です。コンクリートに関する技術や基準(JIS規格など)は、毎年少しずつ改訂されています。古い教材を使い続けることは、古い海図で航海に出るのと同じくらい危険な行為です。

必ず、最新の試験年度に対応した参考書・過去問題集を選んでください。少し値段が高くても、ここをケチってはいけません。最新の情報に投資することが、合格への一番の近道です。

>>最新のコンクリート技士過去問

原則2:「解説の詳しさ」で選ぶ

独学では、疑問点をすぐに質問できる先生がいません。そのため、「なぜ、この選択肢が正解(不正解)なのか」を、自分一人で納得できるまで解説してくれる教材が不可欠です。

書店で実際に本を手に取り、いくつかの問題とその解説を読み比べてみてください。

- 図やイラストが多く、直感的に理解しやすいか?

- 専門用語が、噛み砕いて説明されているか?

- 不正解の選択肢についても、なぜ間違いなのかが丁寧に書かれているか?

特に重要なのが、過去問題集の解説です。問題の答えをただ暗記するだけでは、応用が効きません。解説を読み込むことで、一つの問題から複数の知識を学ぶことができます。

「過去問は、未来の自分へ送る先人たちのカンニングペーパーだ。」

最高のカンニングペーパー(過去問)とは、答えだけでなく、その答えに至るまでの「思考プロセス」までをも教えてくれるものなのです。

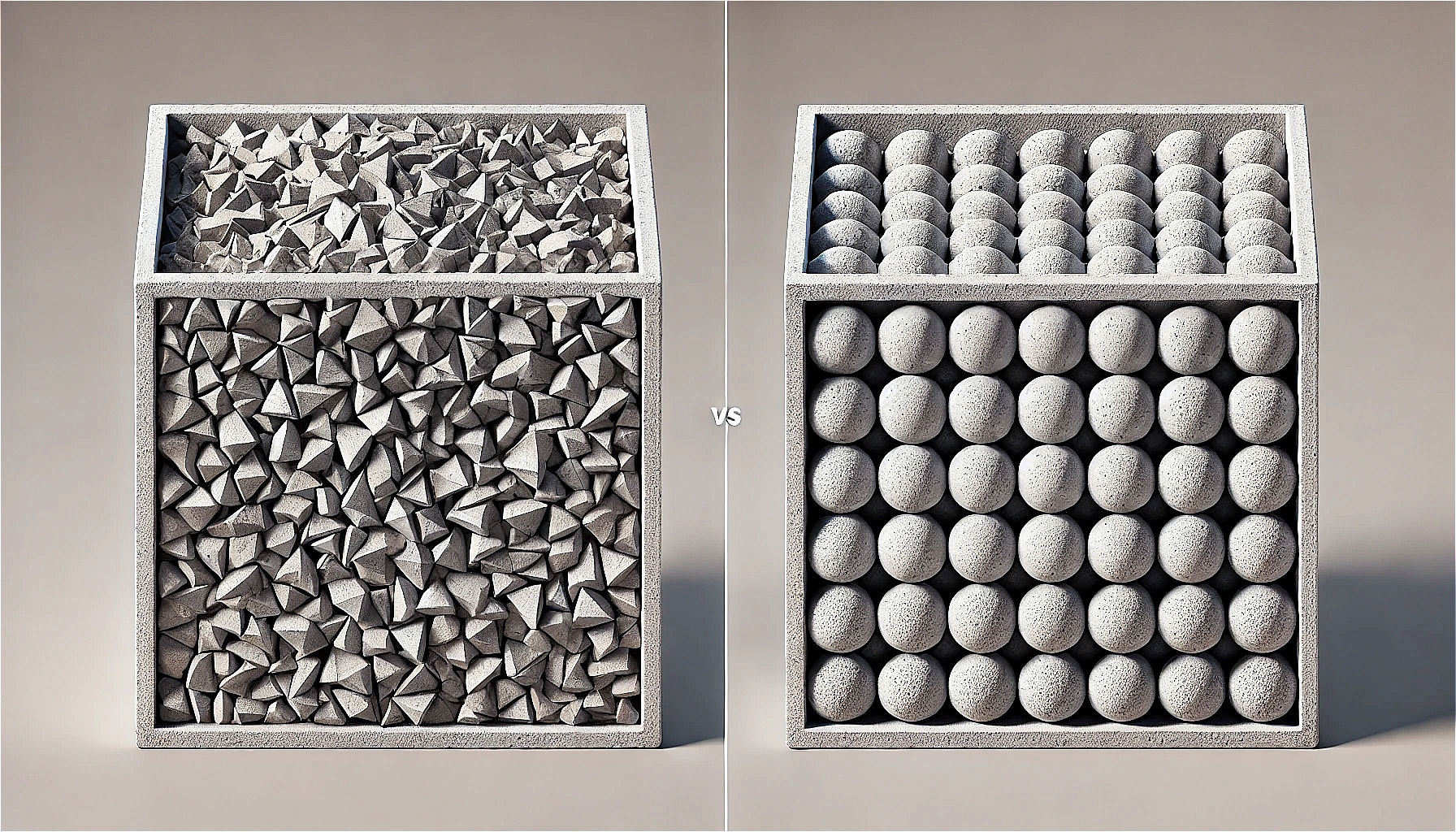

原則3:「2冊使い」で知識を立体化する

「参考書は1冊に絞って、それを完璧にやり込むべきだ」という意見もあります。もちろん、それも一つの正解です。

しかし、私のおすすめは、メインで使う参考書を1冊決めた上で、サブとして別の著者が書いた参考書をもう1冊手元に置くという方法です。

なぜなら、同じ事柄でも、著者によって説明のアプローチや表現が異なるからです。メインの参考書で理解できなかった部分が、サブの参考書を読んだら「そういうことだったのか!」と、あっさり氷解することがよくあります。

一つの視点に固執せず、複数の視点から知識をインプットすることで、あなたの理解はより深く、立体的なものになっていきます。

<私が実際に使ったおすすめ教材>

- メイン参考書: 『コンクリート技士試験対策標準テキスト+最新過去問』

- サブ参考書: 『図解入門 よくわかる 最新コンクリートの基本と仕組み 』

- 過去問題集: 『コンクリート技士・主任技士 完全攻略問題集』

※上記はあくまで一例です。最終的には、ご自身が「これなら続けられそう」と直感的に感じたものを選ぶのが一番です。

2. 羅針盤を作れ!挫折率を激減させる学習計画の立て方

最高の武器を手に入れたら、次はその力を最大限に引き出すための「羅針盤(学習計画)」を作成します。ここで重要なのは、「完璧」ではなく「継続可能」な計画を立てることです。

ステップ1:ゴールから逆算する

まずは、試験日からあなたの現在地までの距離を正確に測りましょう。

- 試験日はいつか?(例:11月下旬)

- 今日から試験日まで、あと何日あるか?

そして、やるべきことの全体量を把握します。

- 参考書を読み通すのに、何時間くらいかかりそうか?

- 過去問は何年分を、何回繰り返したいか?(最低でも5年分を3周が目安)

この2つを明確にすることで、「1日あたり、どれくらいの学習量が必要か」というノルマが自動的に見えてきます。

ステップ2:「時間」ではなく「タスク」で管理する

「毎日2時間勉強する」

多くの人が立てがちな目標ですが、これは挫折の元です。残業で疲れた日に2時間机に向かうのは、拷問に近いですよね。

そうではなく、「今日は参考書のP10~P20まで進める」「過去問を5問解いて、解説を完璧に理解する」というように、その日にやるべき「タスク(量)」で計画を立てるのです。

この方法なら、調子の良い日は一気に進められますし、忙しい日は最低限のタスクだけこなして「今日も計画達成」という成功体験を積み重ねることができます。この小さな成功体験が、モチベーション維持の鍵となります。

ステップ3:あらゆる「隙間時間」を予約する

「家に帰ってから勉強しよう」では、まず続きません。疲れてテレビやスマホに手が伸びてしまうのが人間です。

ポイントは、あらかじめ「いつ、どこで、何をやるか」を具体的に決めておくことです。

- 「朝の通勤電車(行き)では、過去問アプリを10問解く」

- 「昼休みは、スマホを触らずに参考書を15分読む」

- 「帰りの電車では、その日に学んだことを頭の中で復習する」

- 「寝る前の10分間は、暗記ノートを見返す」

このように、日常生活のルーティンの中に、学習を「予約」してしまうのです。5分や10分といった短い時間でも、毎日積み重ねれば膨大な学習時間になります。

「コンクリートを固めるな、自分の知識を固めろ。」

日々の隙間時間で知識をインプットし、夜や休日にまとまった時間でアウトプット(問題演習)する。このリズムこそが、知識を強固に固めるための、最適な配合設計なのです。

まとめ:まずは「30分」から始めてみよう

今回は、独学の成否を分ける「教材選び」と「学習計画」について、具体的な方法をお伝えしました。

たくさんのテクニックをお話ししましたが、今すぐあなたにやってほしいことは、たった一つです。

「今日、30分だけ、コンクリートの勉強をしてみる」

参考書をパラパラめくるだけでも、試験の公式サイトを眺めるだけでも構いません。大切なのは、完璧な計画を立てることではなく、不完全でもいいから「今日、始める」ことです。

その小さな一歩が、必ずや合格という大きなゴールへと繋がっていきます。

【次回予告】

さて、武器と羅針盤を手に入れたあなたは、いよいよ知識のインプットとアウトプットを繰り返す「冒険の海」へと漕ぎ出します。

しかし、この航海の途中には、「暗記地獄」「計算問題の壁」「モチベーションの停滞」といった数々の荒波が待ち受けています。

そこで次回は、知識のインプットとアウトプットを効率的に繰り返し、記憶を定着させるための具体的な学習テクニックについて、徹底的に解説します。

- 忘却曲線に抗う!科学的に正しい復習のタイミング

- 計算問題が苦手な人でもスラスラ解けるようになる「解法パターン暗記術」

- 孤独な独学を乗り切るための、SNS活用法とモチベーション維持の秘訣

次回の記事を読めば、あなたは学習の効率を飛躍的に高め、最短ルートで合格レベルへと到達することができるでしょう。

ぜひ、お楽しみに!

コメント