第1回で「計算問題の重要性」を、第2回でコンクリートの心臓部である「配合設計」を学びました。あなたの合格への道は、着実に拓けています。

さて、ラスボス(試験本番)が繰り出す5つの必殺技、その3つ目に挑む準備はいいですか?

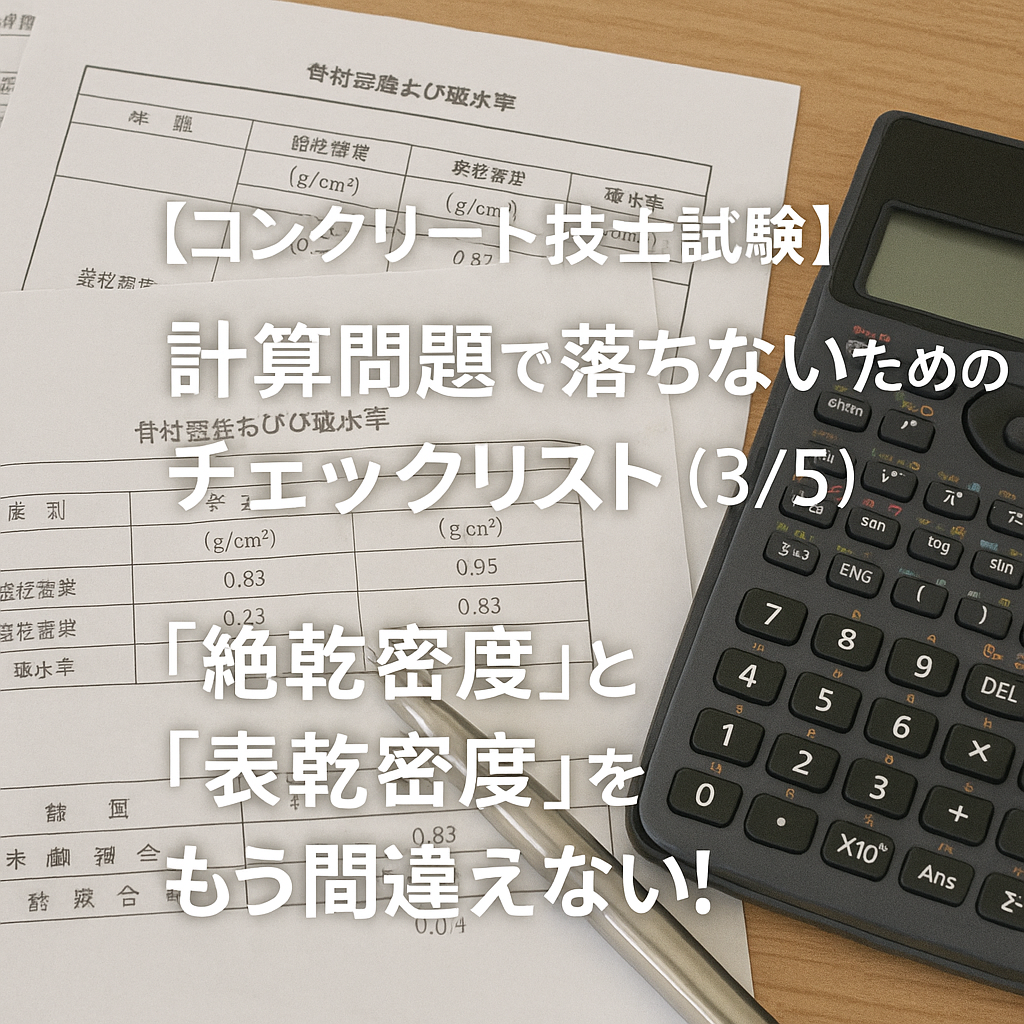

多くの受験生が「言葉は似ているし、違いがよく分からない…」と混乱し、失点してしまう分野。それが、コンクリートの”骨格”である「骨材の状態」に関する計算です。

- 絶乾(ぜっかん)

- 表乾(ひょうかん)

- 湿潤(しつじゅん)

- 吸水率(きゅうすいりつ)

- 表面水率(ひょうめんすいりつ)

これらの用語を見ただけで、少し嫌な気持ちになるかもしれませんね。

でも、安心してください。

この記事を読み終えれば、頭の中のモヤモヤは晴れ、骨材問題が「得点を稼げる得意分野」に変わります。

■ なぜ、骨材の水分がそんなに大事なのか?

前回、私たちはコンクリートの品質がいかに「水セメント比」に支配されているかを学びました。

現場で使う砂や砂利(骨材)が、もしカラカラに乾いていたり、逆にビショビショに濡れていたりしたら、どうなるでしょう?

- 乾いた骨材 → 練混ぜ水を吸い込み、水セメント比が下がりすぎる(硬くなる)

- 濡れた骨材 → 表面の水分が加わり、水セメント比が上がりすぎる(弱くなる)

これでは、せっかく緻密に計算した配合設計が台無しです。

料理に例えるなら、水洗いした野菜の水分を切らずに炒め物に入れるようなもの。全体の味が水っぽく薄まってしまいますよね。

骨材の水分量を正確に把握し、練混ぜ水を補正する。この計算は、設計通りの品質を確保するための、技術者として極めて重要なスキルなのです。

■ イメージで掴む!骨材の3つの状態

公式を覚える前に、まず骨材の状態をスポンジでイメージしてみましょう。これが一番分かりやすいです。

- 絶乾状態スポンジの内部も表面も、完全に乾ききった状態。水を吸いたくてたまらない「喉がカラカラ」の状態です。

- 表乾状態(表面乾燥飽水状態)スポンジの内部は水で満タン(飽水)ですが、表面の水滴は拭き取られてサラサラしている状態。これが配合計算における**「基準(ゼロ)」の状態**です。水を吸い込むことも、外に余分な水を出すこともありません。

- 湿潤状態スポンジの内部は水で満タンで、さらに表面も水でビショビショの状態。この表面についている余分な水(=表面水)が、コンクリートの配合に影響を与えます。

つまり、計算で一番重要なのは「基準である表乾状態から、どれだけズレているか?」を把握することなのです。

■ 骨材計算の公式と解法プロセス

では、実際の計算プロセスを見ていきましょう。現場で使う骨材は、たいてい「湿潤状態」です。ここから「表面水」の量を割り出し、練混ぜ水を補正するのがゴールです。

【手順①】問題文で与えられた数値を確認する

まず、問題文から以下の数値を探し出します。

- 使用する湿潤骨材の質量

- 骨材の「絶乾密度」または「表乾密度」

- 骨材の「吸水率」

【手順②】「表面水率」を求める

もし「表面水率(sw)」が直接与えられていない場合、まずこれを計算します。

吸水率 q (%) = ( (表乾質量 – 絶乾質量) / 絶乾質量 ) × 100

表面水率 sw (%) = ( (湿潤質量 – 表乾質量) / 表乾質量 ) × 100

※注意! 分母が「絶乾質量」なのか「表乾質量」なのかで、意味が全く異なります。表面水率は基準である表乾状態に対して計算します。

【手順③】「表面水量」を計算する

使用する湿潤状態の骨材に含まれる、「余分な水の量」を計算します。

表面水量 (kg) = 使用する湿潤骨材の質量(kg) × (表面水率(%) / (100 + 表面水率(%)))

【手順④】練混ぜ水を補正する

最後に、求めた「表面水量」を、計画した「単位水量」から差し引きます。骨材が余分な水をもたらすので、その分、加える水を減らすのです。

補正後の単位水量 = 計画の単位水量 – 表面水量

■ 合否を分ける!ありがちなミス

この計算で失点するパターンは決まっています。あなたは絶対に真似しないでください。

- ミス①:「吸水率」と「表面水率」を混同するコンクリートの練混ぜ水の量に直接影響するのは、骨材の外側についている「表面水」です。内側に吸われる「吸水」ではありません。問題で問われているのがどちらなのか、冷静に見極めましょう。

- ミス②:質量の基準を間違える湿潤骨材を使っていても、配合計算のベースとなるのは常に「表乾状態」の骨材の質量です。湿潤状態の質量から、水の分を引いて補正する感覚を忘れないでください。

- ミス③:最後の引き算を忘れる「表面水量」を算出したところで安心してしまい、単位水量から補正するのを忘れてしまうミス。計算問題は、「何を問われているか」を常に意識することが鉄則です。

■ 次回予告

コンクリートの「心臓(配合)」と「骨格(骨材)」をマスターしたあなた。残る必殺技はあと2つです。

次は、目には見えないけれど、コンクリートの品質を大きく左右する「泡」の話です。

【第4回】合否を分ける空気1%!「空気量」と「配合補正」の罠

フレッシュコンクリートの性質を扱う上で、避けては通れない「空気量」の計算。

空気量が1%変わると、配合全体にどのような影響が及ぶのか?その補正計算に潜む罠を解き明かしていきます。

ゴールは目前です。このまま一気に駆け抜けましょう!

コメント