ついに、このシリーズも佳境に入りました。

コンクリートの「心臓」である水セメント比を、そして「骨格」である骨材の状態を、あなたはすでにマスターしました。合格はもうあなたの射程圏内です。

さあ、ラスボスが繰り出す5つの必殺技、4つ目のお時間です。

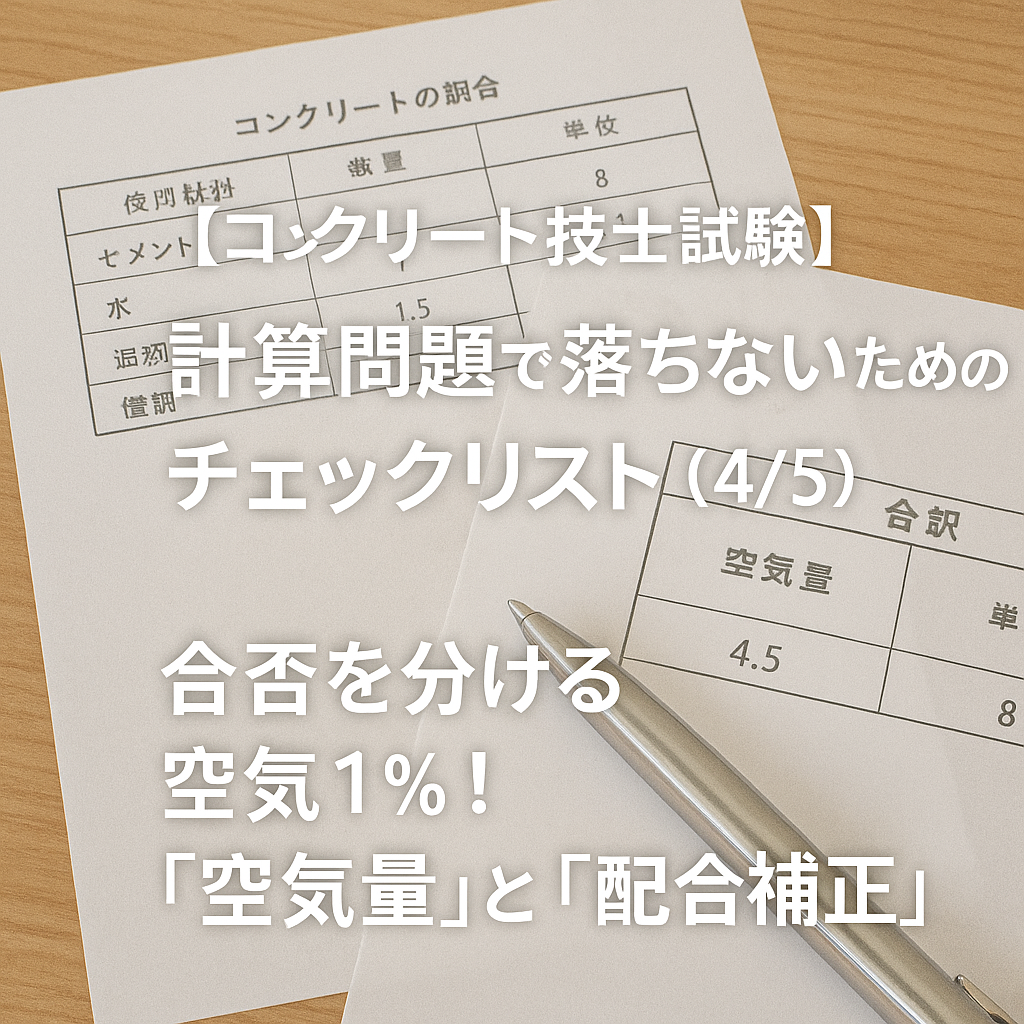

今回のテーマは、コンクリートの中に存在する、目には見えない厄介者…「空気」です。

たかが空気、されど空気。

現場で測定した空気量が計画値とたった1%ズレただけで、コンクリートの強度は大きく変動し、配合の全面的な見直しが求められます。

この「配合補正」の計算こそ、多くの受験生が手順を間違え、失点してしまう大きな罠。

しかし、今日ここで学ぶ「絶対的なルール」さえ守れば、あなたはこの問題を安定した得点源に変えることができます。

■ なぜ「空気量」の管理が技術者の腕の見せ所なのか?

コンクリートの中の空気(AE剤などで意図的に連行された微細な気泡)は、二つの顔を持っています。

- 良い顔(メリット): 凍結融解への抵抗性(耐凍害性)を飛躍的に向上させ、ワーカビリティーを改善する。

- 悪い顔(デメリット): 量が多すぎると、強度を著しく低下させる。(一般に空気量1%増で強度は4〜6%低下)

つまり、多すぎても少なすぎてもダメ。目標値(例: 4.5%)にピタリと合わせ込むのが、技術者の使命であり、腕の見せ所なのです。

試験でこの補正計算が問われるのは、「計画通りにいかない現場で、あなたはどう対応しますか?」という、実践的な問題解決能力を試されているのです。

■ 配合補正の「絶対的ルール」

現場で実際に練ったコンクリート(試し練り)の空気量が、計画値とズレてしまった。さあ、どうやって配合を修正するか?

ここで、絶対に守るべき「黄金のルール」があります。

ルール:水セメント比(W/C)と細骨材率(s/a)は、原則変えない。

なぜなら、これらを変えてしまうと、目標とする強度やワーカビリティーといった、コンクリートの基本性能そのものが変わってしまうからです。

では、どこで調整するのか?

答えは、増えすぎた(または減りすぎた)空気の体積(V)の分だけ、砂と砂利の体積(V)を減らす(または増やす)のです。

コンクリートは、水+セメント+砂+砂利+空気の合計の体積が「1m³ (1000L)」になるという大原則で成り立っています。この体積のパズルを解くのが、配合補正の正体です。

■ 「空気量1%のズレ」を補正する3ステップ

計画空気量4.5%のところ、実測値が5.5%だった(=1%ズレた)と仮定して、具体的な計算手順を見ていきましょう。

【ステップ①】ズレた空気の「体積」を計算する

まず、余分な空気の「体積」を求めます。1%のズレは、1m³あたりで考えると…

増えた空気の体積 ΔV = (5.5 – 4.5) / 100 = 0.01 m³ (= 10L)

この「0.01 m³」こそが、これから骨材から取り除くべき体積です。

【ステップ②】取り除くべき「砂と砂利の体積」を求める

次に、この0.01 m³を、「細骨材率(s/a)」に基づいて砂と砂利に分配します。

仮に細骨材率 s/a = 40% だとすると、

取り除く砂の体積 = 0.01 m³ × 0.40 = 0.004 m³

取り除く砂利の体積 = 0.01 m³ × (1 – 0.40) = 0.006 m³

【ステップ③】「体積」を「質量」に変換する

最後に、求めた体積を質量(kg)に直して、元の配合から引き算します。ここで使うのが、第3回で学んだ「表乾密度」です!

(仮に砂の表乾密度を2.60g/cm³、砂利を2.65g/cm³とします)

取り除く砂の質量 = 0.004 m³ × (2.60 × 1000 kg/m³) = 10.4 kg

取り除く砂利の質量 = 0.006 m³ × (2.65 × 1000 kg/m³) = 15.9 kg

この質量を、元の単位量から差し引いたものが、最終的な答えとなります。

■ この罠にハマるな!痛恨の失点パターン

- 罠①:水やセメントの量を変えてしまう一番やってはいけないミスです。空気量の補正で、単位水量や単位セメント量を変更してはいけません。「W/Cは変えない」の黄金ルールを思い出してください。

- 罠②:体積のまま計算してしまう配合表に記載されるのは「質量(kg)」です。ステップ③の「密度を掛けて質量に直す」プロセスを忘れて、体積の数値をそのまま答えにしてしまうと0点です。

- 罠③:使う密度を間違える絶乾密度?表乾密度?配合計算の基準は、常に**「表乾状態」**です。ここで絶乾密度を使ってしまうと、微妙に計算がズレて不正解となります。

■ 次回予告【最終回】

おめでとうございます!

これでラスボスの必殺技の4つまでを攻略しました。残すはあと一つ。

これまで学んできた知識を総動員して挑む、最後の関門です。

【最終回】すべては現場のために!「試し練り補正」と「単位量」の最終関門

試し練りの結果から、空気量だけでなく、スランプや塩化物イオン濃度など、複数の要素を同時に補正する複合問題。まさに、これまでの知識がすべて試される、ラスボスにふさわしい計算問題です。

ゴールテープはもうすぐそこ。最後の力を振り絞って、栄光を掴み取りましょう!

コメント